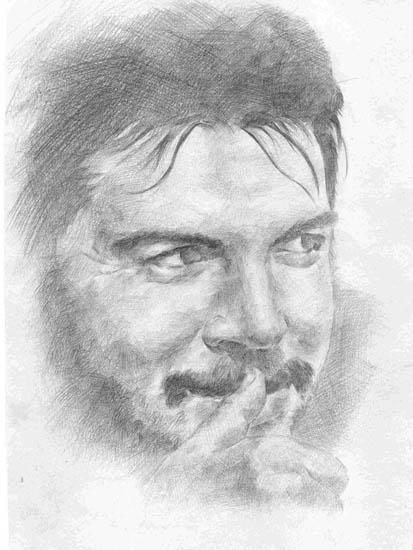

- 체 게바라 평전 - 장 코르미에 | 김미선 옮김

"우리 모두 리얼리스트가 되자.

그러나 가슴속에 불가능한 꿈을 가지자!"

체 게바라(이후 체)는 쿠바의 혁명가이다.

하지만 그는 쿠바인이 아니다. 그는 아르헨티나인으로 태어나 쿠바인으로 살다가 볼리비아인으로(비록 법적으로는 아닐지라도) 죽어갔다.

선천적으로 천식으로 인하여 약한 몸을 가지고 있었고, 그래서 의사가 되었던 그는 누구보다도 강한 체력을 필요로 하는 게릴라가 되었다. 그것도 자신의 나라가 아니라 쿠바를 위해서 힘든 혁명의 길을 걸었다. 그리고 그는 카스트로와 함께 쿠바의 혁명에 성공을 하였고, 힘든 노력의 보상은 그에게도 주어졌다. 쿠바의 전권대사로서 국제사회에서 쿠바를 대변했을 정도니까, 그가 쿠바에서 가진 권력의 힘은 상상을 할 수 있을 것이다.

하지만, 그는 권력의 달콤한 맛에 길들여지기에는 너무도 열정적인 혁명가였다.

그의 강직한 원칙주의는 혁명에 참가했던 많은 동지들을 불편하게 하였으며, 결국은 쿠바에 대한 국제적인 고립에 대한 원인으로까지 지목되었다.

그는 너무도 순수하고 열정적인 혁명가였기에, 부조리와의 타협을 거부했다.

그는 쿠바인으로서의 모든 권리를 포기하고, 그가 쿠바를 위해서 불태웠던 열정과 노력의 결과로 얻었던 쿠바의 국적까지 포기하고, 다시 워커의 끈을 조이고, 한 손에 총을 잡고, 한 손에 책을 잡고 볼리비아의 게릴라로 달려갔다. 그리고.... 그는 볼리비아인으로 죽어갔다. 그는 몇 안 되는 성공한 혁명가였으며, 또 세상에서 유일한 진정한 혁명가였다.

언제부터인지, 나는 더 이상 존경하는 사람을 이야기 할 수 없게 되었다.

옛날 많이도 읽었던 위인정의 인물들은 더 이상 존경의 대상이 되지 못했고, 내가 우러러봤던 선배들도 더 이상 존경의 대상이 되지 못했다. 그리고 지금에 이르렀다.

그렇다고, 이제 와서 체를 존경한다고 말할 것도 아니다. 여전히 난 존경의 대상을 찾지 못하고 있다. 하지만, 체의 삶은 내가 꿈꾸는 가장 이상적인 삶이라는 것은 부정 할 수가 없다.

그렇다고 내가 한 손에 총을 들고 혁명을 위해서 이라크로 달려가 이라크의 혁명을 위해서 미국과 싸우는 게릴라가 되겠다는 것은 아니고 그런 삶은 꿈조차 꾸지 않고 있다.

그리고 내가 높이 사는 체의 삶은 그가 성공한 혁명가였다는 것이 아니다.

오히려 내가 체를 높이 치는 것은 그가 혁명을 성공하고 난 후에 보여주는 삶의 모습이다.

그는 쿠바의 고위직에 있으면서도 직접 노동을 했으며, 노동을 하겠다고 보좌진을 바리바리 이끌고 자동차를 타고 나타난 동료들에게 "그래 자원노동을 하러 온다면서 인민의 기름을 가지고 운전수가 모는 차를 타고 오시는 게 이 나라의 관리들이란 말인가?"라며 힐난할 줄 알았으며, 그런 힐난을 당당하게 할 수 있는 삶을 실천했다.

무론 이런 체의 삶이 방식이 긍정적인 결과만을 생산한 것은 아니었으며, 오히려 부정적인 결과를 더 많이 낳았을 수도 있다. 하지만, 그런 결과를 가지더라도 그는 자신의 이상을 현실과 타협하지 않고 관철시켰다.

난 그런 체의 삶이 부럽고 따르고 싶은 것이다.

물론 그런 삶은 힘이 든다. 모두가 타협할 때, 타협을 거부하는 용기는 쉽지만, 그 이후의 결과에 대한 책임을 떠 안는 삶을 살아가는 것은 너무도 힘들기 때문이다.

내 주변의 사람들은 나보고 철이 들라고 한다.

내가 좋아하고 날 아끼는 선배는 나에게 변하는 것을 두려워 하지 말라고 한다.

철이 든다는 것은 결국 세상과 타협을 하는 것이다. 변화는 그 타협의 결과를 수용하는 것이다.

난 아직 타협이 두려우면서도, 그 타협을 거부함으로 인하여 발생할 결과도 두렵다.

그렇지만 체는 그 모든 것을 받아들였다. 타협을 거부하고, 그로인 한 결과까지 겸허히 받아들인 것이다.

한국에도 그런 시절이 있었다. 민주화를 위해서 싸웠던 많은 사람들이 있었다. 순수한 열정으로 자신을 희생했던 그들… 그리고 그들이 흘린 피의 결과로 민주화가 이루어졌다. 그리고 그들은 민주화된 한국에서 일정 정도의 영향력을 발휘할 수 있는 위치에 선 순간… 그들이 배운 것은 자신들의 열정을 현실화 하는 것이 아니라, 현실과 타협하여 자신들의 순수했던 열정을 꺽는 것이었다.

그런 정치적인 뉴스를 볼 때 마다 난 체가 생각난다. 그리고… 나 역시도 그처럼 순수하지 못함에 스스로 고개를 숙일 따름이다.

'Review > Book' 카테고리의 다른 글

| 이문열에 관한 넋두리 (2) | 2015.10.15 |

|---|---|

| 연옥님이 보고계셔.... (0) | 2010.06.13 |

| 요츠바랑 (0) | 2008.10.05 |

| 사형수 042 (0) | 2008.09.28 |

| 뜨거운 심장은 없지만, 누구보다 뜨거운 물고기의 독백 (0) | 2008.01.07 |

| Rough- 자, 아미를 구하러 가자. (0) | 2006.08.11 |

| 가면전사 아쿠메츠 (1) | 2004.11.05 |

| 나의 라임오렌지 나무 (0) | 2004.09.21 |